利用者を新規登録した場合、あるいはバーコードを紛失した場合などは、

新たにバーコードを印刷することができます。

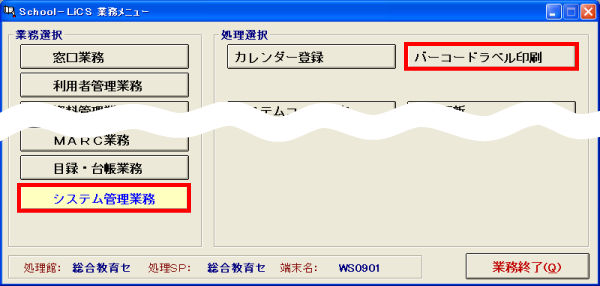

<1>

まず、LiCS-R2を起動します。

左側の「業務選択」から「システム管理業務」をクリックし、

右側の「処理選択」から「バーコードラベル印刷」をクリックします。

<2>

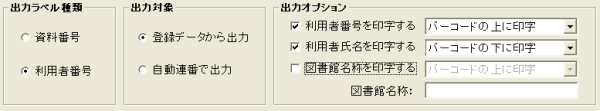

バーコードラベル印刷画面が表示されたら、まずはラベルの種類やオプションの選択をします。

・出力ラベル種類 図書のバーコードなら「資料番号」を、利用者なら「利用者番号」を選択します。

・出力対象 「登録データから」を選択します。

・出力オプション 番号や氏名(利用者)、タイトル(図書)、図書館名を一緒に印字する指定ができます。

ほとんどの場合、

図書・・・図書館名が上、資料番号が下 利用者・・・氏名が上、利用者番号が下

という指定をしています。

<3>

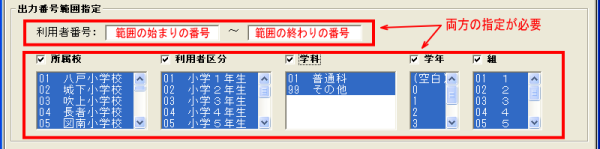

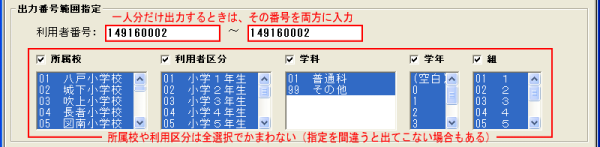

次に、出力番号の範囲指定をします。

範囲指定の方法は

番号の範囲指定 + 所属校・利用者区分・学科・学年・組

の、組み合わせで行います。

ここで注意しなければならないのが、必ず範囲の始まりの番号と終わりの番号を入力しなければならないということです。

(番号を入力しない場合、エラーが出るので抽出ができません)

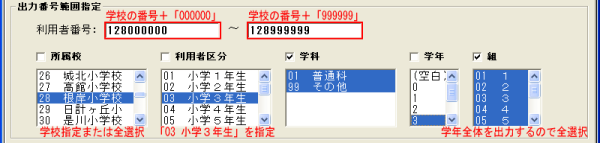

<学校全体、特定の学年、特定のクラスを出力する場合>

範囲の始まりの番号を 学校ごとの番号3桁 + 残り6桁すべてを0

範囲の終わりの番号を 学校ごとの番号3桁 + 残り6桁すべてを9 で指定します。

所属校は、番号の先頭3桁で指定しているのと同じなので、全選択にしておいても問題ありません。

(例:根岸小学校の3年生全員のバーコードを出力)

<一人分を指定して出力する場合>

範囲の始まりの番号・終わりの番号の両方に、その利用者の番号を入力します。

(利用者番号は前もって調べておく必要があります)

所属校・利用者区分・学科・学年・組は指定してもかまいませんが、

チェックボックスにチェックを入れて、全選択の状態しておいても問題ありません。

(例:利用者番号が「149160002」で登録されている利用者のバーコードを出力)

ただし、連続していない利用者番号を一度に指定することはできませんので、注意してください。

(資料番号も同じです)

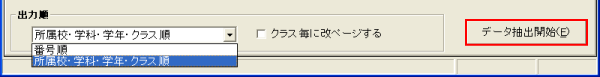

バーコードが複数になる場合は、出力順を選択することができます。

・番号順 利用者番号の昇順で出力されます。

・所属校・学科・学年・クラス順 所属校・学科・学年・クラスの順に昇順で出力されます。

(ただし、出席番号順にはならず、クラス内の利用者番号順に出力されます。)

また、「クラス毎に改ページする」にチェックを入れた場合、別のクラスになるたびに

次のページから印刷されるようになります。

(「所属校・学科・学年・クラス順」を選択したときのみ選択できます)

すべての条件指定を入力・選択したら、右下の「データ抽出開始」ボタンを押します。

<4>

指定した範囲内に該当データがある場合は、自動的にプレビュー画面に移ります。

画面下の「表示倍率」ボタンで表示の大きさを変えられるので、

出力したい利用者(あるいは図書)かどうかをチェックし、よければ「印刷」ボタンを押します。

トップに戻る